El peor curso de mi vida

Hoy* termina el peor curso de mi vida y manda cojones que no sea ninguno en el que yo haya sido estudiante o docente. Ni aquel COU cuando pensaba que acabaría el mundo ni aquel último cuatrimestre de la carrera que, en realidad, era el primero de Cuarto porque el segundo sí que lo había hecho cuando tocaba. Nunca las había pasado tan putas como en el primero de Primaria de mi hijo.

Este año ha sido muy complicado. Empezó mal, continuó fatal y empezó a enderezarse hacia el tercer trimestre, cuando empezamos a tener respuestas o, al menos, cuando las consecuencias de esas respuestas empezaron a verse. Ha sido un año complicado en parte porque no me ha tocado un hijo fácil y eso es algo complicado de ver si no convives con él a diario. Si estás con él un ratito, es un niño tranquilo y espabilado, pero nada más. La evolución del curso, en términos de deberes: empezó el curso tirándose por el suelo y tardando dos horas en hacer un ejercicio que se hacía en diez minutos; continuó haciéndolo más o menos bien con un adulto encima que le recordara que no debía empanarse y terminó yendo él solo a la mochila, sacando la carpeta y haciendo los deberes bien. Todo en el tiempo de descuento, claro. Lo que para otras familias es lo natural, a nosotros nos ha costado un desgaste que no le deseo ni a mi peor enemigo.

Las respuestas, como pasa muchas veces, llegaron en forma de etiquetas o de etiqueta y media: una certeza y una sospecha que nos acerca a ese complejísimo mundo de la doble excepcionalidad. La certeza nos ha ayudado a enfocar mucho mejor en sus puntos fuertes, pero lo que realmente nos ha ayudado ha sido trabajar en los puntos débiles: su dispersión. En enero pensaba que, el día que tuviera exámenes, sería completamente incapaz de contestar a cosas cuyas respuestas conocía perfectamente. En mayo eso ya no era un problema.

¿Y qué hemos hecho? Sufrir como perros. Normas más firmes que nunca. Nada gratis, focalizar en el esfuerzo para lograr una recompensa. Trabajar la atención. Escuchar, fijarse, parar, repasar, intentar no dispersarse más, no irse por esos millones de ramas que aparecen en su cabeza cada segundo. Porque siempre digo que, para Víctor, una respuesta abre la puerta a cinco millones de nuevas preguntas. ¿Cómo gestionas eso en clase? ¿Cómo te centras en algo que no te interesa porque ya comprendes aunque no domines y el hecho de comprenderlo hace que quieras pasar al siguiente paso sin haber consolidado al 100% un conocimiento? Pues ese huracán es la cabeza de Víctor. Solo nos falta saber si esa dispersión es causa o es consecuencia. Ahora tenemos una respuesta que puede ser el todo o puede ser la parte. La psiquiatra nos dirá y nos dará las claves para terminar de marcar el camino.

Por detrás queda un curso para enmarcar y para olvidar al mismo tiempo. El peor curso de su vida (y de la nuestra). El de las pesadillas y de tirarse por el suelo. El curso de la rabia, de la dependencia, de dar mil pasos atrás para dar después otros tres mil adelante. El curso de empezar a creer mínimamente en él, pero sigue sin ser el curso de encontrar lo que se le da bien, realmente bien. Ojalá lo supiera porque eso terminaría de darle ese impulso que le falta para dejar de autoexigirse y de torturarse por las cosas que no hace bien. Porque tendrá 6 años, pero para darse caña como un adulto en un mundo turbocapitalista es uno más de nosotros.

Y queda, nos queda, la incomprensión. Algunas personas piensan que ciertas etiquetas son un regalo y, mira, no. Nada te garantiza sacar buenas notas, ser físico nuclear, premios extraordinarios, petarlo en negocios ni ser un ninja de nada. A veces, estar constantemente pendiente de pensar más allá te condena a no ver el ahora, a no centrarte en lo que tienes que hacer, porque eso que tienes que hacer no te interesa en lo más mínimo. A veces, tu cabeza quiere saltar a cosas que te parecen fascinantes, pero te estás saltando las bases que necesitas para entender todo eso que es tan mágico. A veces necesitas aprender a aprender, a hacer las cosas que no te interesan, a aceptar que lo que hay es lo que hay.

Y lo que me queda a mí es un año agotador en el que las horas de ir al gimnasio me han salvado definitivamente de ser un cyborg: el que saca el curro, se preocupa por no morir rodeada de mierda o mal alimentada y que, para colmo, se ha tenido que meter en un mundo completamente nuevo con el que no termina de casar para intentar ayudar a su hijo. Las horas de discusiones, de desgaste, de “Víctor, céntrate”, de arrancarle el aparato de Netflix porque las pantallas le poseen, de decirle que no hasta no poder más y meterme en la cama llorando, del duelo eterno por el hijo que Víctor nunca será. Como dije hace unos meses, afortunadamente, aunque a veces me cueste verlo.

Los días que vinieron al terminar el curso fueron casi peores. Al ver las notas, me vine abajo. No porque fueran malas (que no), sino porque vi los mensajes de las maestras y fui consciente del esfuerzo que hemos hecho todos: en el cole (este cambiazo no hubiera sido posible sin una actitud empática, colaboradora y super paciente en el cole), en casa, pero sobre todo, él, que no deja de ser un niño de 6 años (todavía le queda un buen rato para cumplir los 7). Luego siguió el bajón de ser consciente de que el verano implica seguir trabajando para que todo lo que hemos avanzado no se quede en nada. Víctor necesita rutinas y nosotros no siempre somos capaces de dárselas. A veces por el cansancio, a veces por el trabajo, a veces por la vida. Pero esa debería ser la prioridad.

Pasados el bajón del curso y el agobio del verano, llegó la calma o algo parecido, porque si hemos aprendido algo en el último año es que, con Víctor, la calma no llega nunca: si bajamos la guardia, vuelven su dispersión y mi ansiedad y eso es justo lo que no queremos nadie. Deseadnos suerte.

*Esto lleva escrito desde el 21 de junio y estamos a 7 de julio. La vida, que nos pasa por encima.

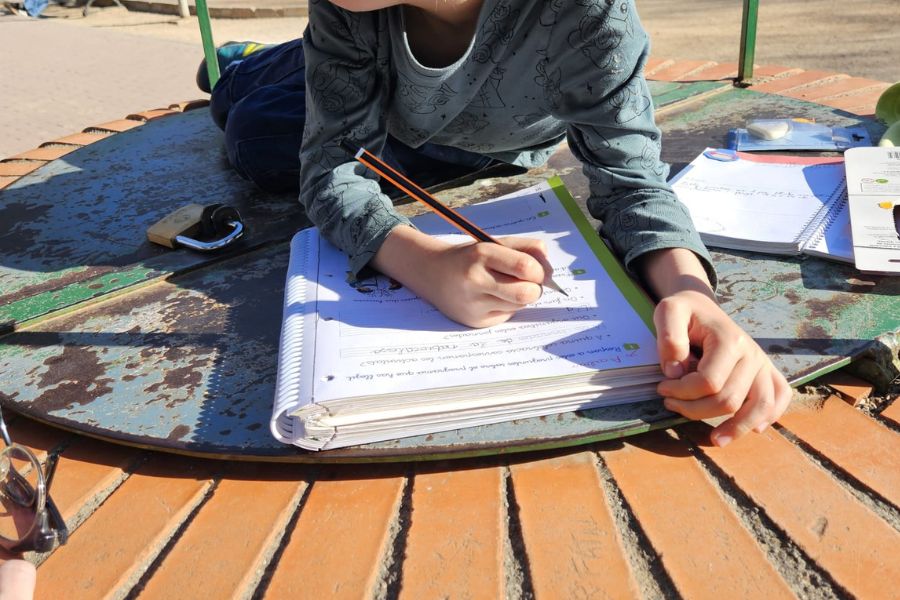

** La foto es de uno de los últimos días que Víctor trajo trabajo sin acabar, si no el último, allá por abril.